Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

Tous les chemins mènent à Québec pour voir… Rome

Dans l’Antiquité, tous les chemins menaient vers la capitale du monde: Rome. Mais aujourd’hui, ils convergent à Québec, au Musée de la civilisation qui présente la grande exposition internationale Rome, de ses origines à la capitale d’Italie. Attendez-vous à un voyage unique dans la Ville éternelle qui fut tour à tour capitale du monde, cœur du christianisme et capitale des arts. Les visiteurs sont conviés à se laisser transporter à travers la prodigieuse évolution de Rome, de l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle en passant par le Moyen Âge, la Renaissance et l’ère baroque. Cinq époques, quelque 2600 ans marqués de grands […]

Des gens d’exception

Le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques a récemment lancé une nouvelle collection de livrets. Intitulée «Des gens d’exception», cette collection présente des figures marquantes de l’Ontario français (toutes encore vivantes). Les trois premiers livrets décrivent le parcours personnel et professionnel de Maurice Lapointe, Gisèle Lalonde et Mariette Carrier-Fraser. Comme l’indique le sous-titre de l’ouvrage que signe le regretté Michel Gratton, Maurice Lapointe est «un enfant de la Basse-Ville d’Ottawa au cœur de l’éducation franco-ontarienne». Frère des écoles chrétiennes, il a toujours été un pédagogue dans l’âme, constamment à la recherche de pratiques qui peuvent aider tout enseignant à «amener l’élève […]

Première physicienne nucléaire en Ontario

À une époque où il était extrêmement difficile pour une femme d’entreprendre une carrière dans le monde de la science, Harriet Brooks est devenue une pionnière de la physique nucléaire. Cette Ontarienne née à Exter le 2 juillet 1876, a étudié à l’Université McGill sous la direction du fameux physicien Ernest Rutherford, qui remporta le Prix Nobel de la chimie en 1908. En étudiant le comportement de l’élément radioactif nommé radium, Brooks et son équipe ont découvert qu’il se désintégrait pour former un nouvel élément, qui fut plus tard nommé radon. Quelques années plus tard, Brooks a conduit des expériences […]

Les six maisons enchantées de Maurice Henrie

Le récit, la nouvelle et le billet de réflexion sont les genres que Maurice Henrie privilégie. C’est là où le raconteur se sent en pleine possession de ses moyens. Son tout dernier recueil renferme six récits regroupés sous un mot inventé: L’enfanCement. Il s’agit d’un recueil dans lequel l’auteur trace le portrait d’une enfance comme tant d’autres, c’est-à-dire unique entre toutes. Maurice Henrie ne prétend pas écrire un premier tome de son autobiographie. Il ne s’agit pas de mémoires. Il précise, dès les premières pages, dans une introduction intitulée «Avant de lire», que le hasard ne l’a «pas placé dans […]

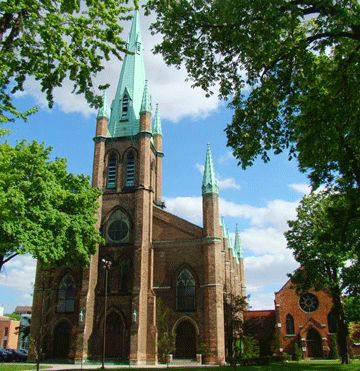

La première paroisse en Ontario

Au Canada français, le système paroissial s’impose dès les premières vagues de colonisation. Lorsque des colons s’établissent dans de nouvelles contrées, ils demandent qu’on leur envoie un curé. C’est le cas aussi bien dans la vallée du Saint-Laurent que sur les bords de la rivière Détroit. Les premiers colons en Ontario arrivent avec Antoine Laumet de Lamothe Cadillac, en 1701, et fondent la première paroisse. Elle est mentionnée pour la première fois le 21 juin 1741, dans la correspondance des missionnaires jésuites, et porte le nom de Mission de la Bienheureuse Vierge Marie chez les Hurons. Elle devient ensuite la […]

Aurélie Resch originale dans la forme et le traitement

En quelques mois, Aurélie Resch a publié un recueil de nouvelles, La dernière allumette, et un recueil de poésie, Cendres de lune. Dans ces deux ouvrages, elle s’intéresse tout particulièrement à l’exil et à la quête d’identité. Ses nombreux voyages semblent souvent devenir source d’inspiration. La dernière allumette renferme une dizaine de nouvelles, dont cinq ont le mot «dernier» ou «dernière» dans le titre. Certains textes prennent parfois la forme d’une réflexion personnelle. C’est le cas de «La dernière séance» où la relation père-fille est abordée avec beaucoup de tendresse. Comme Aurélie Resch voyage beaucoup, il ne faut pas être […]

2,5 millions $ pour étudier la francophonie en Amérique du Nord

La langue française évolue depuis plus de quatre siècles en Amérique du Nord, façonnée et refaçonnée par la rencontre entre un patrimoine culturel venu de France et son nouvel environnement. C’est à partir de ce contexte que la professeure France Martineau étudiera l’évolution de la langue française en Amérique du Nord, et surtout au Canada, pour mieux comprendre les tensions suscitées par le décalage entre frontières linguistiques et frontières identitaires, toutes deux en constante recomposition. Professeure au Département de français à l’Université d’Ottawa, France Martineau a obtenu 2,5 millions $ du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada pour […]

Les destinations estivales des Québécois

Chaque année, les Guides de voyage Ulysse dresse un palmarès des destinations préférées des Québécois pour l’été, et ce sur la base des ventes de guides de cartes dans leurs librairies ainsi que sur le site web www.guidesulysse.com. Malgré la vigueur de notre dollar, le Québec réussit à regagner la première place! Puis ce sont les destinations américaines. De la randonnée pédestre dans Charlevoix aux Îles-de-la-Madeleine, de la fabuleuse ville de Québec au «tour du monde» à Montréal, le Québec sait plaire aux visiteurs. Certains Québécois ont probablement décidé de limiter les dépenses en carburant et de profiter de toutes […]

Premier club francophone d’ornithologie en Ontario

C’est à Bourget, le 18 juin 2008, que le premier club d’ornithologie de langue française en Ontario a vu le jour. Cette initiative est due à Jacques Bouvier, ornithologue bien connu, et à Alexandre Racine, un passionné d’environnement. Le nouvel organisme s’appelle tout simplement le Club d’ornithologie de l’Est ontarien. La mission du Club consiste à entreprendre des activités visant la connaissance et la protection des oiseaux et leurs habitats dans l’Est ontarien. Des séances d’observation d’oiseaux, des conférences et des forums sont au nombre des activités que présente le nouvel organisme. Un nouveau terme est maintenant entré dans notre […]

Roman haletant pour les 12 ans et plus

La littérature pour la jeunesse ne cesse de m’émerveiller. Je viens de mettre la main sur un roman que j’aurais bien aimé lire cinquante ans passés. Les trois lames s’adresse aux 12 ans et plus. Ils sont chanceux que Laurent Chabin leur ait concocté une histoire susceptible de les tenir en haleine du début jusqu’à la fin. Dès les premières pages on apprend que le corps de Georges a été trouvé dans le canal de Lachine. La découverte du cadavre de ce jeune garçon de Saint-Henri suscite malaise et inquiétude à l’école qu’il fréquentait. On parle de suicide. Mais une […]

Premiers balbutiements du Haut-Canada

C’est le 10 juin 1791 que George III signe l’Acte constitutionnel du Canada. Le roi d’Angleterre partage ainsi la colonie en deux provinces: à l’ouest de la rivière des Outaouais est créé le Haut-Canada, principalement anglophone; à l’est le Bas-Canada réunit une majorité de Canadiens de souche française. L’Angleterre nomme John Grave Simcoe au poste de lieutenant-gouverneur du Haut-Canada. Il convoque des élections en août 1792 et la première session de la première législature se tient du 17 septembre au 15 octobre 1792. Lors de ces élections, seize députés sont élus, dont François Baby, seul francophone; il représente le comté […]

Être et perdre, les deux côtés d’une même médaille

Avec seize romans, sept recueils de nouvelles, un récit et cinq chroniques, toujours bien accueillis par la critique, Gilles Archambault est un monument de la littérature québécoise. Sa plus récente création est un recueil de 17 nouvelles regroupées sous le titre d’Un promeneur de novembre. Autant de variations sur un thème unique, une vérité unique que l’auteur emprunte à Miguel Torga: «Exister, c’est perdre, petit à petit.» Et perdre, c’est être seul, de plus en plus. Dans une nouvelle, on sympathise avec un homme devenu un père maladroit après avoir été un mari imprévisible. Puis on fait la connaissance d’une […]