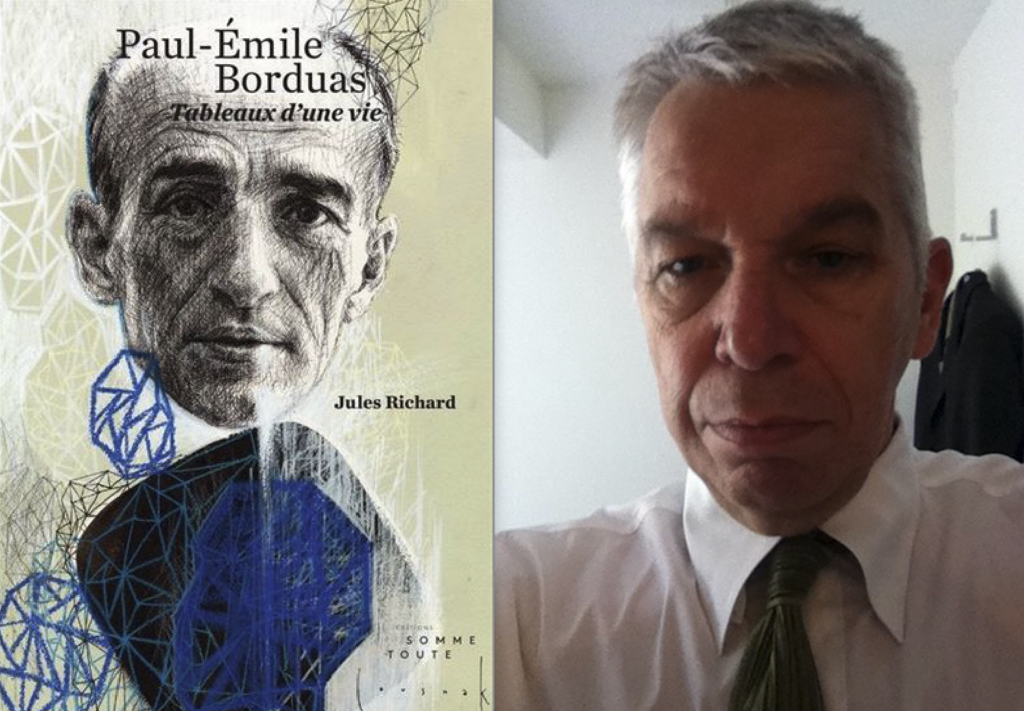

Pour connaître Borduas de façon succincte, il faut lire Paul-Émile Borduas – Tableaux d’une vie, de Jules Richard. Ce sont trente tableaux où s’entremêlent la vie (1905-1960) et l’œuvre d’un artiste visionnaire.

Né le 1er novembre 1905 à Mont-Saint-Hilaire (Québec) dans une famille catholique, Paul-Émile Borduas est d’abord formé à l’art religieux par Ozias Leduc. Il n’aura jamais cessé de chercher, de se réinventer, de briser les codes.

Refus global

Borduas publie le pamphlet Refus global en août 1948, «un brûlot anticlérical» qui va lui valoir l’opprobre de la société québécoise alors marquée par l’obscurantisme. Ironiquement, Borduas va mourir juste au moment où allait se lever le voile noir qui avait tenu le Québec dans l’ignorance.

Largement rédigé par Borduas, Refus global est signé par 8 hommes et 7 femmes, une parité qui était loin d’être la norme à cette époque. Outre Borduas, on trouve Madeleine Arbour, Marcel Barbeau, Bruno Cormier, Marcelle Ferron, Claude Gauvreau, Pierre Gauvreau, Muriel Guilbeault, Fernand Leduc, Thérèse Leduc, Jean-Paul Mousseau, Maurice Perron, Louise Renaud, Françoise Riopelle, Paul Riopelle et Françoise Sullivan.

Refus global est tiré à 600 exemplaires et vendu à 1,50 $. «C’est un plaidoyer contre le cléricalisme qui engendre la peur et bâillonne la société canadienne-française de l’époque.» En raison des propos incendiaires contre le clergé, le succès du Refus global est loin d’être instantané.