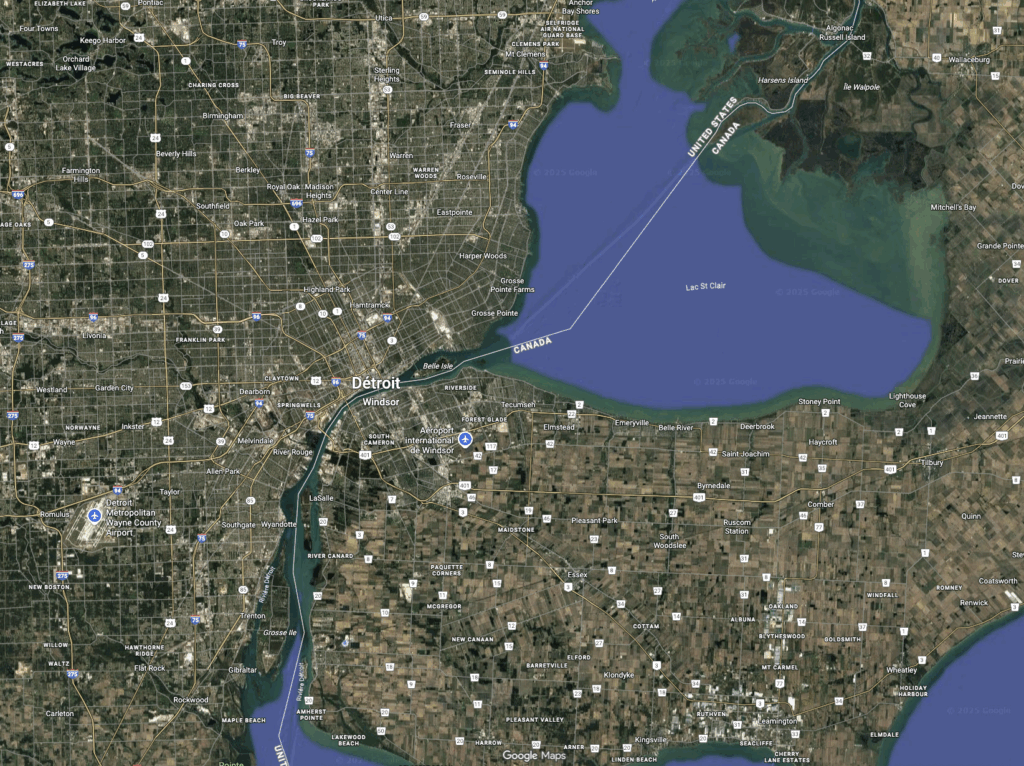

Les régions de Windsor, en Ontario, et de Détroit, au Michigan, partagent le même héritage remontant à la Nouvelle-France. C’est la guerre qui finira par séparer les colons de descendance française dans deux pays distincts, ce qui leur fera connaître des destins bien différents.

Langlois, Drouillard, Goyeau, Parent, Ouellette: ces noms de rue de la ville de Windsor sont un rappel constant que les premiers colons établis sur la rive sud de la rivière Détroit étaient d’origine française.

Près de 50 ans après la fondation de Détroit, le gouverneur de la Nouvelle-France offre des terres sur la rive Sud de la rivière Détroit afin de coloniser la région qui allait devenir les villes de Windsor et de LaSalle. Des dizaines de familles répondront à l’appel.

C’est d’ailleurs l’établissement de LaSalle qui accueille les premiers colons en 1749. L’endroit prendra le nom de Petite Côte en 1794 avant d’être rebaptisé LaSalle en 1924. Il s’agit du plus ancien établissement européen permanent en Ontario.

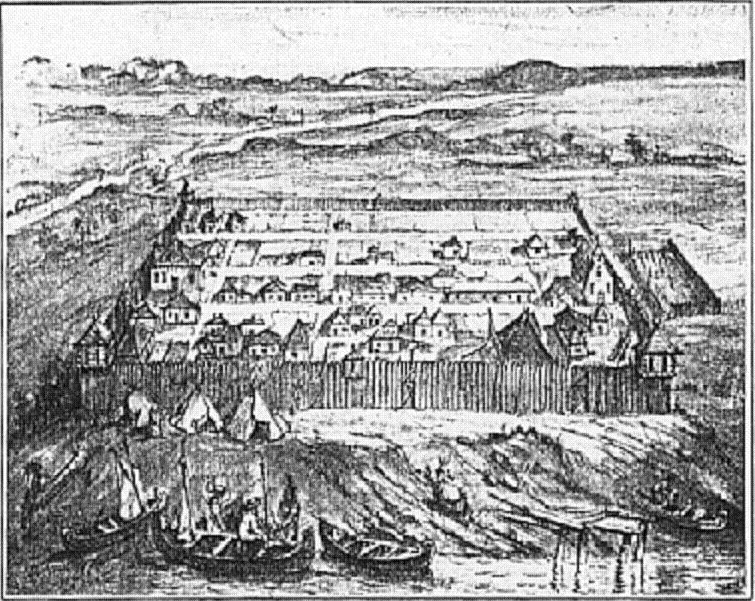

Fondation de Détroit

La région de la rivière Détroit n’est pas inconnue des Français. Des jésuites y séjournaient depuis plusieurs années afin d’évangéliser les populations autochtones. Quelques coureurs des bois sont également présents.