Les personnes âgées francophones en situation linguistique minoritaire veulent vieillir chez elles dans leur langue, mais c’est un souhait souvent irréalisable. Aux quatre coins du pays, elles sont confrontées à un manque de services et de soins à domicile en français. Les initiatives se multiplient pour pallier la pénurie.

«Tous les aînés veulent vieillir chez eux quelle que soit leur langue, mais c’est d’autant plus important pour les francophones. Loin de chez eux, ils se retrouvent souvent dans des foyers de soins anglophones», affirme la directrice du Centre d’études du vieillissement de l’Université de Moncton et professeure titulaire à l’École de science infirmière, Suzanne Dupuis-Blanchard.

La chercheuse explique les nombreux avantages que représente le maintien à domicile. «Les aînés restent dans la communauté linguistique et culturelle où ils ont toujours vécu, ils peuvent continuer à s’engager. C’est bon pour leur santé physique et mentale.»

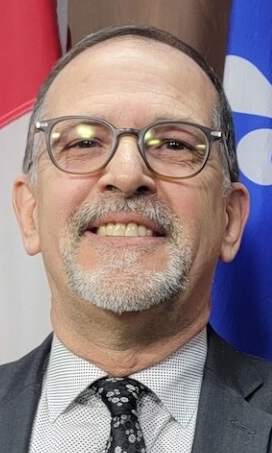

Les établissements de soins de longue durée dans la langue de la majorité contribuent, au contraire, à leur «isolement social», estime le directeur général de la Société Santé en français (SSF), Antoine Désilets.

«Ils sont déracinés, n’arrivent pas à communiquer, car ils ont vécu toute leur vie en français et sont contraints de vivre leurs derniers moments en anglais. Ça a un cout sur leur mieux-être», poursuit le responsable.