La zoothérapie est souvent associée à la visite d’un chien dans une résidence pour personnes âgées dans le but de briser un peu la solitude de ces dernières. Pourtant, cette approche thérapeutique et holistique, vieille de plusieurs siècles, s’est transformée considérablement au cours des dernières années.

Aujourd’hui, on peut trouver tout un éventail d’animaux domestiqués, dont certains sont spécialement dressés, dans des hôpitaux, des écoles, des collèges et des universités, des aéroports, des bureaux, des prisons et ailleurs, qui se dévouent à des gens de tout âge.

C’est quoi, la zoothérapie?

La zoothérapie met l’accent sur le lien entre un animal, domestiqué en général, et un être humain. Il s’agit d’une approche moins conventionnelle que la médecine traditionnelle et vise à réduire les symptômes et/ou les conséquences d’un grand nombre de conditions telles que l’anxiété, l’autisme, le TDA et le TDAH, la démence, les traumatismes ou le stress post-traumatique, pour n’en nommer que celles-là.

Un asile avant-gardiste

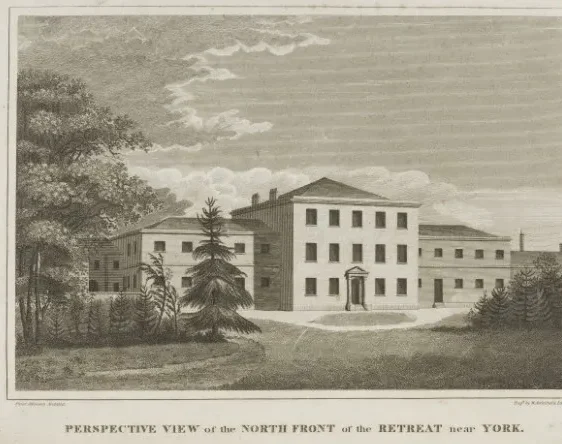

Le premier cas documenté de zoothérapie remonte aux expériences de William Tuke, un Quaker et philanthrope anglais. En 1796, il a établi dans son pays d’origine le York Retreat, un asile dont l’approche thérapeutique tranchait radicalement avec les autres asiles de l’époque.

Ces derniers avaient la mauvaise réputation de négliger les résidents ou de les traiter de façon inhumaine, ce qui a poussé Tuke, et d’autres Quakers comme lui, à ouvrir un endroit sécurisé où les patients pourraient interagir avec certains animaux, comme des rongeurs ou des oiseaux.