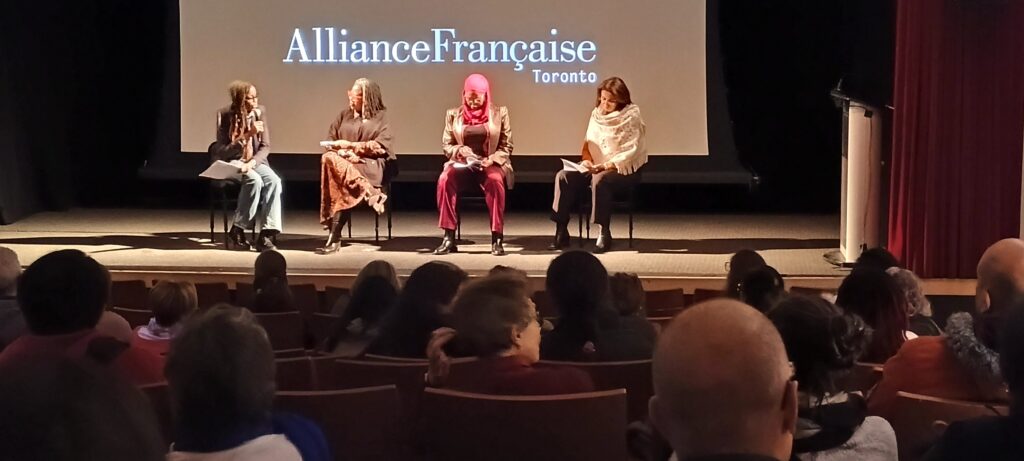

Il fallait slalomer entre les spectateurs pour trouver une place tant la salle affichait complet le 22 novembre dernier lors de la projection dans les locaux de l’Alliance française de Toronto (AFT) du film dramatique franco-belge, Slalom, coscénarisé et réalisé par Charlène Favier, à l’approche de la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes.

«Cette violence demeure l’une des violations des droits humains les plus répandues», explique Raphaëlle Delaunay, directrice générale de l’AFT.

Au-delà du fait que le film en question s’inspire du vécu de sa réalisatrice, et qu’il a reçu une excellente critique qui lui a permis d’être présenté au festival du film de Cannes en 2020, ce long-métrage soulève plusieurs questions, tant par son sujet que par sa mise en scène.

Un entraîneur et «son» athlète

L’histoire est celle de Lyz qui, à 15 ans, rejoint un programme d’élite de ski-études. Fred, ancien champion devenu entraîneur, voit en la jeune athlète un talent exceptionnel et concentre tous ses espoirs sur elle.

Les victoires s’enchaînent… tout comme les abus sexuels de l’entraîneur sur l’adolescente, jusqu’à la faire perdre pied. 92 minutes d’une atmosphère lourde en sens et en art.