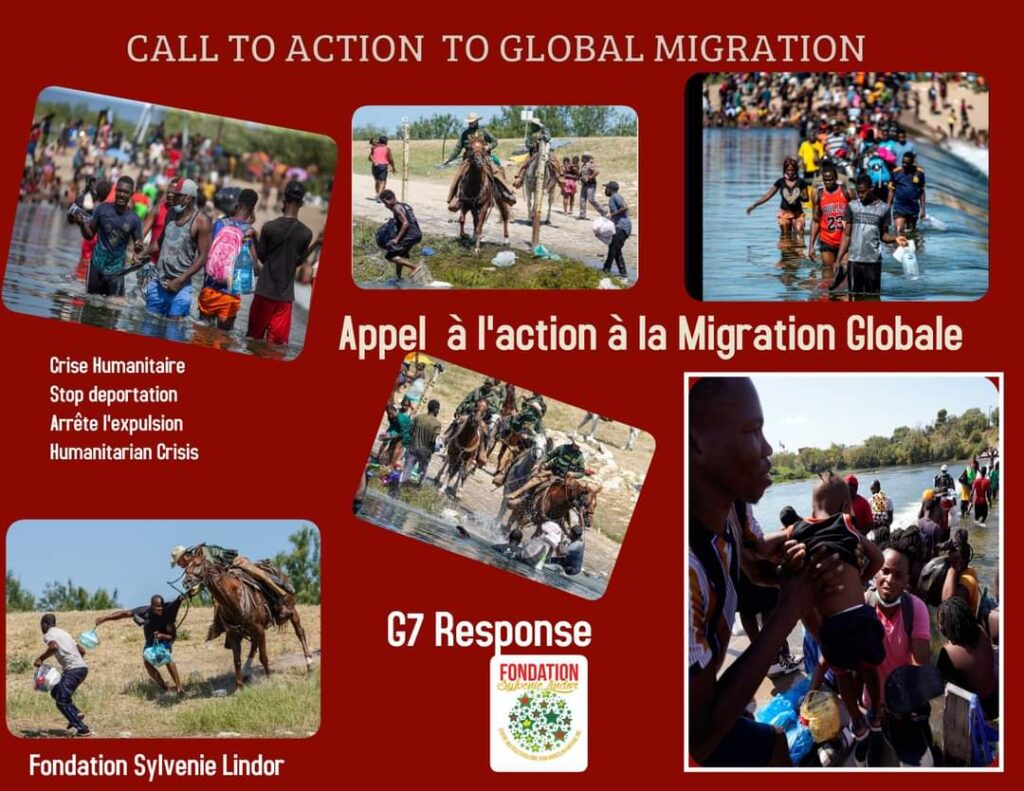

Il y a trois semaines, les images des cowboys gardes-frontières du Texas pourchassant les migrants haïtiens avec fouets et cordes ont passé sous les radars de nos médias.

Depuis, plus rien, l’actualité a déjà redirigé la presse à l’affût d’autres nouvelles plus sensationnelles.

Toutefois, ces images ont eu leur moment d’outrage et d’ignominie, traumatisant les sentiments de dignité humaine inscrits dans la conscience collective.

Le président américain a promis le traitement des dossiers des migrants dans le respect des normes internationales. Pourtant les violations intenses des droits des migrants haïtiens continuent de plus belle.

Migration massive

Les déportations des Haïtiens arrivant par voie terrestre au Texas se poursuivent au taux d’environ 1000 réfugiés par jour.