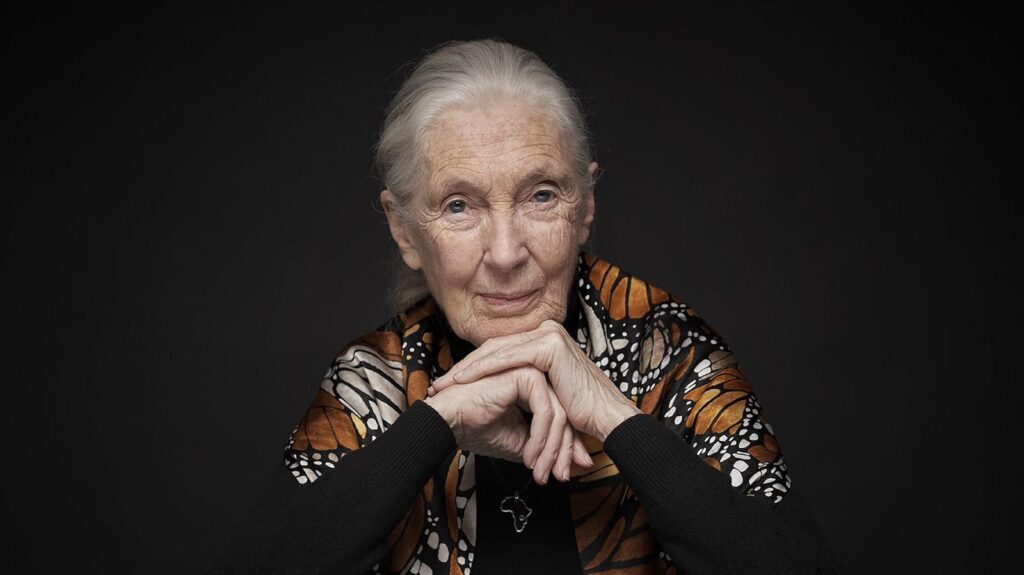

De tous les hommages rendus à Jane Goodall, l’un d’eux renvoie à l’impact le plus lourd de conséquences qu’a eu l’anthropologue la plus célèbre du monde: ce renversement de perspective dans la façon dont nous regardons les animaux.

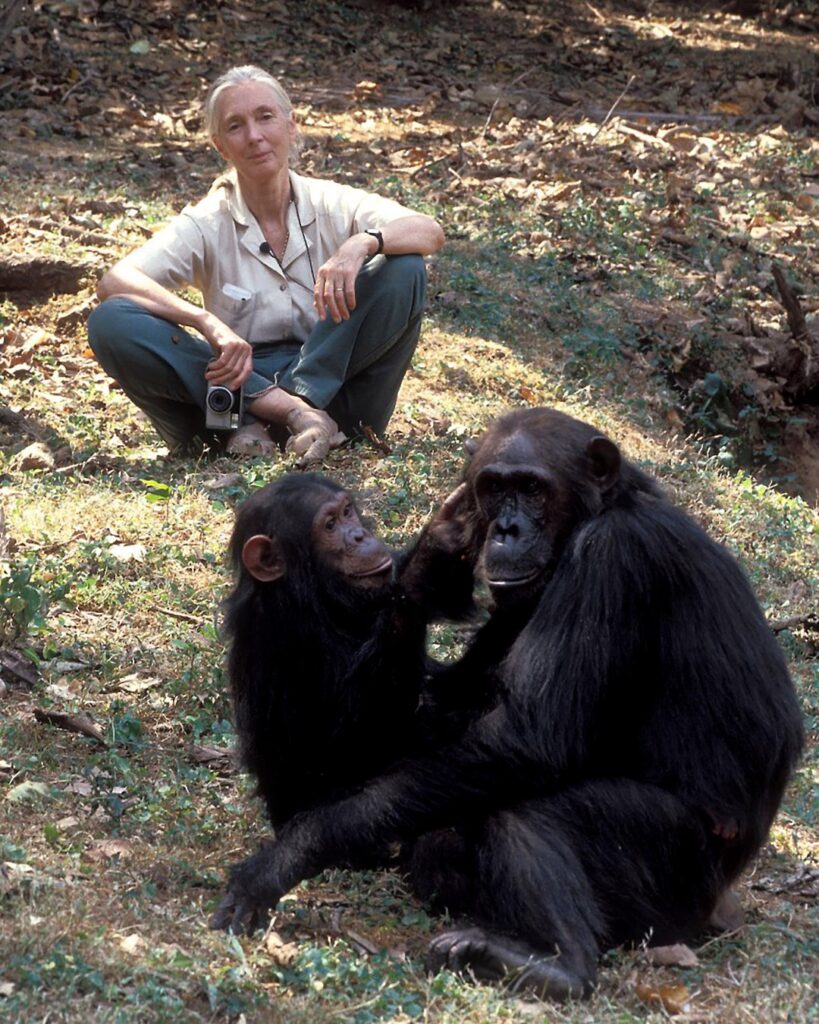

En observant en 1960 que les chimpanzés pouvaient utiliser un outil — une brindille qu’ils avaient débarrassée de ses feuilles et plongée dans une termitière pour en ramener des insectes —, elle allait à l’encontre d’une idée bien ancrée, que le philosophe René Descartes avait réduite en 1637 à une équation simple: les animaux, disait-il, n’ont pas d’âme. Ils sont en quelque sorte des machines complexes et en conséquence, l’humain est autorisé à s’en servir comme bon lui semble.

Regard neuf sur les animaux

Avec l’observation de la brindille, Goodall n’ouvrait pas seulement la porte à une redéfinition du mot «outil» et du mot «humain», comme le lui avait suggéré le paléoanthropologue britannique Louis Leakey, dans un télégramme où il réagissait à son observation.

Goodall ouvrait la porte à repenser notre regard sur ce qui nous différencie des animaux.

Il deviendrait rapidement clair que les chimpanzés, et avec eux les grands singes, ont des émotions et des personnalités. Ultimement, il faudrait ajouter un chapitre à la définition de ce qu’est «l’intelligence».