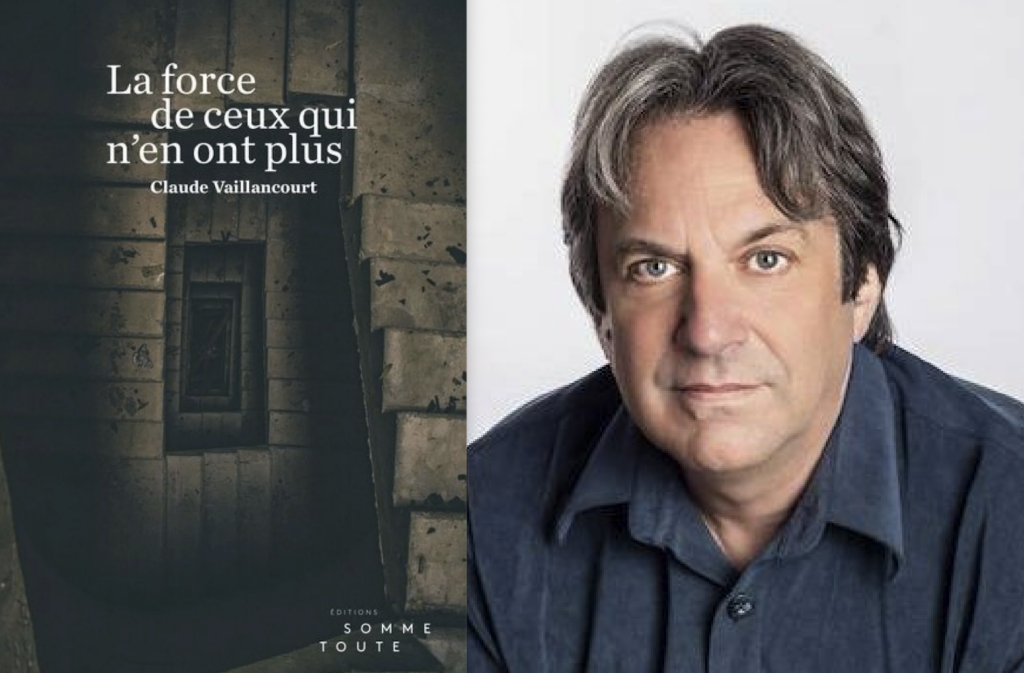

Le Québec compte, en moyenne, trois suicides par jour. Claude Vaillancourt se penche sur cette septième cause de mortalité dans La force de ceux qui n’en ont plus, un récit très intimiste qui se veut un vibrant exercice de partage.

Pour exorciser une obsession variable en intensité, l’auteur se penche sur le parcours très différents de trois personnes identifiées uniquement comme l’ami G., mon frère et l’amie L., tous unis par leur mort volontaire, le suicide.

L’expérience vise à «trouver un quelconque sens, voir aussi un peu à l’intérieur d’eux, mais tout autant à l’intérieur de moi-même».

Mal de vivre

G. est un premier de classe, imbattable dans toutes les matières. Ses liens difficiles avec les femmes le ramènent cependant «à une solitude insupportable» dont il ne parvient pas à sortir. C’est trop lourd pour lui. Le suicide est sa seule porte de sortie. Il l’envisage « de façon quasiment rationnelle ». Il passe à l’acte après avoir consulté en vain un psychiatre.

Le frère de l’auteur est une bombe à retardement, «c’est-à-dire une personne tranquille, mais à qui il peut arriver les choses les plus inattendues à un moment imprévu». Claude Vaillancourt le décrit comme quelqu’un qui était incapable d’accorder son moi profond avec ce qui rend la vie agréable. Cette difficulté est ce qui l’a amené à s’enlever la vie.