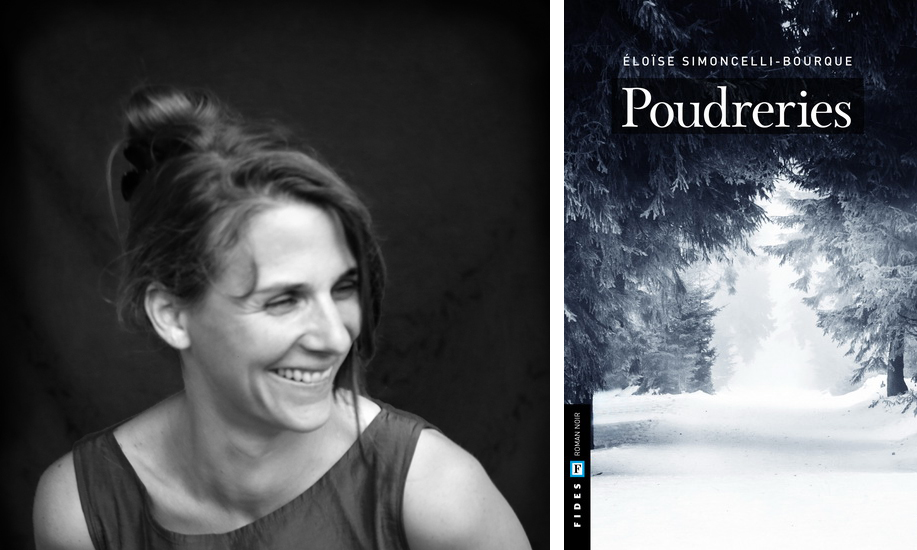

On entend souvent dire que la réalité dépasse la fiction. Éloïse Simoncelli-Bourque nous prouve, dans son roman intitulé Poudreries, que la réalité peut dépasser les fictions les plus cinglées et qu’«une folie destructives et sanguinaire peut transformer l’homme en bête immonde».

L’auteure mène de front plusieurs intrigues: le carnage de chevreuils dans le Parc national du mont Saint-Bruno, la fugue d’une ado qui «glisse sur la pente douce de l’enivrement puis dans le précipice de la dépendance», un éminent chercheur sur la rétinite pigmentaire trouvé assassiné dans son bureau de l’Université de Montréal, la soif insatiable d’une multinationale pharmacologique, une voix démone qui martyrise un personnage et prend son cerveau en otage, diluant ainsi son identité.

Il y a tellement de personnages – plus de cinquante – que l’auteure a jugé utile de les regrouper dans un tableau au tout début du roman et d’indiquer le lien entre les membres de certains employeurs comme le Service de Police de la Ville de Montréal ou de Longueuil.

Les passages sur l’ado accro à l’héroïne sont les plus touchants et les mieux ciselés. Éloïse Simoncelli-Bourque écrit, par exemple, que «la vie sur une montagne russe est autrement plus palpitante que celle sur un tapis roulant». Mais cela implique de passer d’un «ersatz d’éternité» à une «odieuse servitude».

Une imposante recherche sous-tend l’écriture de ce roman, au point où l’auteure sent le besoin de s’expliquer dans une Postface. L’intrigue met en scène la multinationale Rockefellow, mais il s’agit d’une transposition de l’empire Rockefeller, grand magnat de l’industrie pharmacologique.