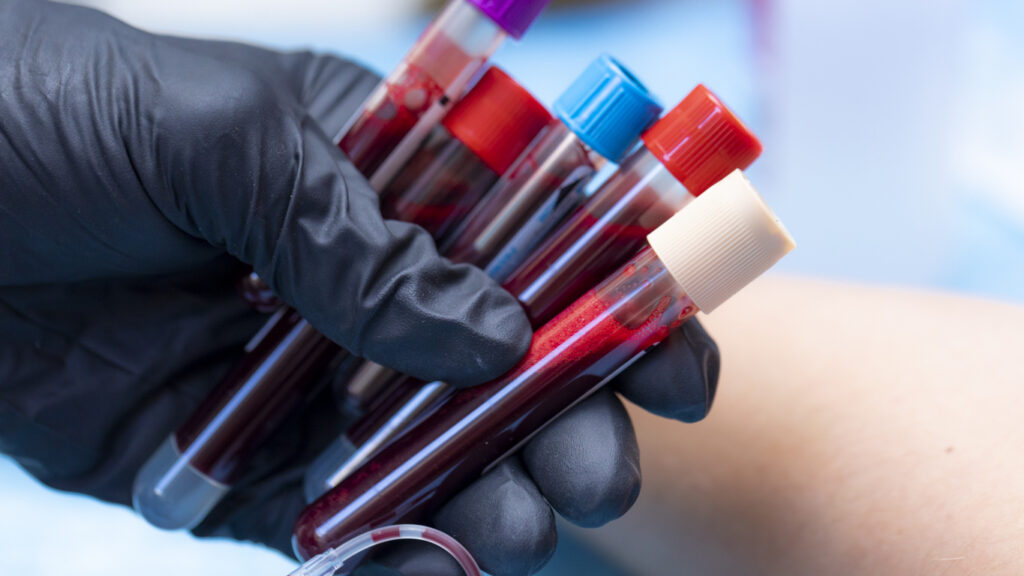

Traditionnellement, des recherches médicales nécessitant de récolter des échantillons de sang auprès de personnes souffrant de telle ou telle maladie, se traduisaient par quelques dizaines, tout au plus, quelques centaines de spécimens. De plus en plus, la croissance des «biobanques» permet aux chercheurs d’en obtenir des milliers, voire des dizaines de milliers.

On appelle biobanque une réserve biologique qui, dans le cas des recherches médicales, peut consister en des échantillons de sang, de salive ou d’urine, ou en informations sur la santé ou les habitudes de vie des donateurs.

Ces dernières années, elles sont devenues particulièrement utiles pour tout ce qui tourne autour de la génétique. Avec les progrès technologiques qui permettent de passer en revue le matériel génétique en un temps record, plus la biobanque est volumineuse, et plus le chercheur peut envisager une recherche à grande échelle d’un gène ou d’un groupe de gènes précis.

Biobanques sous-utilisées

Les plus grosses biobanques sont gérées par un gouvernement (comme la Biobank UK, au Royaume-Uni) et sont accessibles à tous les chercheurs qui en font la demande. Certaines sont le résultat d’une initiative privée ou d’un projet universitaire.

Mais elles ont changé la façon de faire d’une partie des recherches médicales, notait récemment un reportage de la revue britannique Nature. «Quelques mois après avoir demandé l’accès, [Rafaella Rogatto De Faria] avait au bout de ses doigts des données sur 40 000 personnes souffrant d’arthrose… Une multiplication par 200 de sa cohorte originale.»

Étonnamment, poursuit le texte, la plupart des biobanques sont sous-utilisées. Une des raisons est que le réflexe d’y avoir recours n’a pas encore pris le dessus sur celui des chercheurs de constituer à leurs frais leur propre base de données — en fonction de critères propres à chaque recherche, comme ce fut le cas pendant la covid.