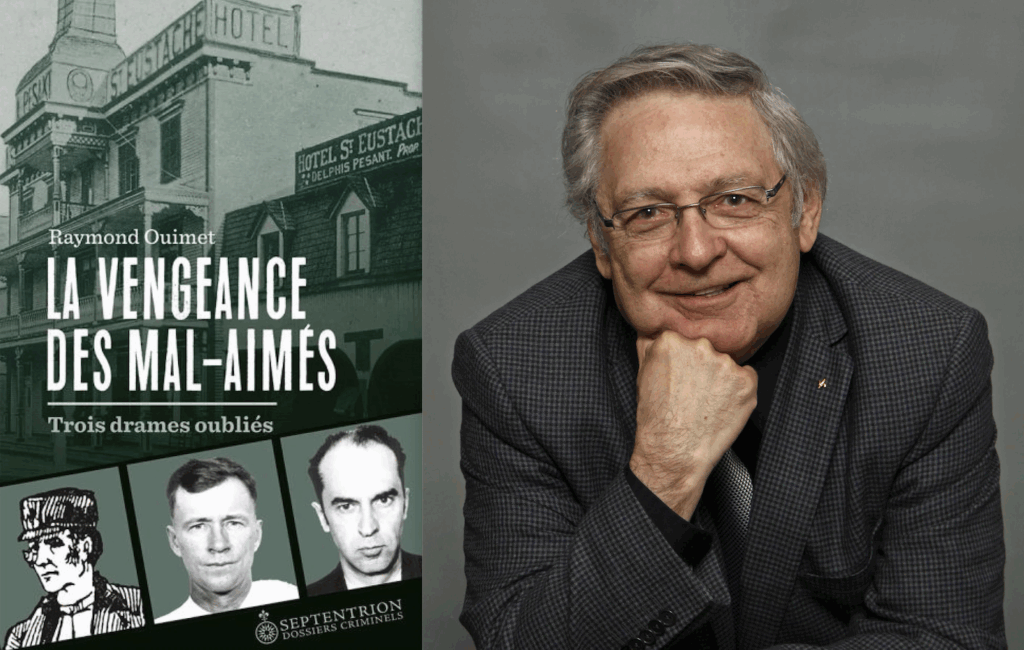

Passionné d’histoire et de généalogie, Raymond Ouimet a puisé dans les archives judiciaires et dans la presse du début du XXe siècle pour revisiter trois affaires de meurtre ayant fait à leur époque couler beaucoup d’encre, mais ayant depuis sombré dans l’oubli. Il les présente avec force détails dans La vengeance des mal-aimés, Trois drames oubliés.

Meurtres

La première affaire se déroule en 1904 à Sainte-Scholastique, dans le district judiciaire de Terrebonne. Théophile Bélanger ne supporte pas le beau-frère avec qui il est tenu de vivre. La situation s’enflamme et un meurtre est perpétré. L’accusé écope de la peine capitale et, curieusement, meurt deux fois.

Le deuxième drame se passe à l’Ile aux Allumettes, dans le Pontiac, en 1933. Michael Bradley avoue avoir assassiné cinq membres de sa famille. Il répond à deux critères du MOM: moyen, occasion, mobile. Ce dernier critère ne saute pas aux yeux des policiers.

La troisième histoire a lieu dans la ville de Québec en 1934. Le facteur Rosario Bilodeau est accusé de six assassinats et de deux tentatives de meurtres. Était-il fou? Que reprochait-il à toutes ces personnes?

Vengeance

Dans Les Souffrances du jeune Werther, Johann Wolfgang von Goethe écrit: «Il suffit qu’une injustice du sort nous touche d’une manière fictive ou bien réelle pour que l’émotion attachée à la vengeance originaire se réveille…» D’où le titre qui coiffe l’essai de Raymond Ouimet: La vengeance des mal-aimés.