Le Grand Nord a encore beaucoup à nous apprendre. Il possède une biodiversité unique dont pourraient même être extraites des molécules susceptibles de nous soigner… ou de soigner des populations lointaines, selon une récente découverte.

L’équipe du chimiste Normand Voyer, de l’Université Laval à Québec, a en effet mis à jour de possibles propriétés antipaludiques dans des molécules des eaux froides de la baie de Frobisher, au Nuvavut.

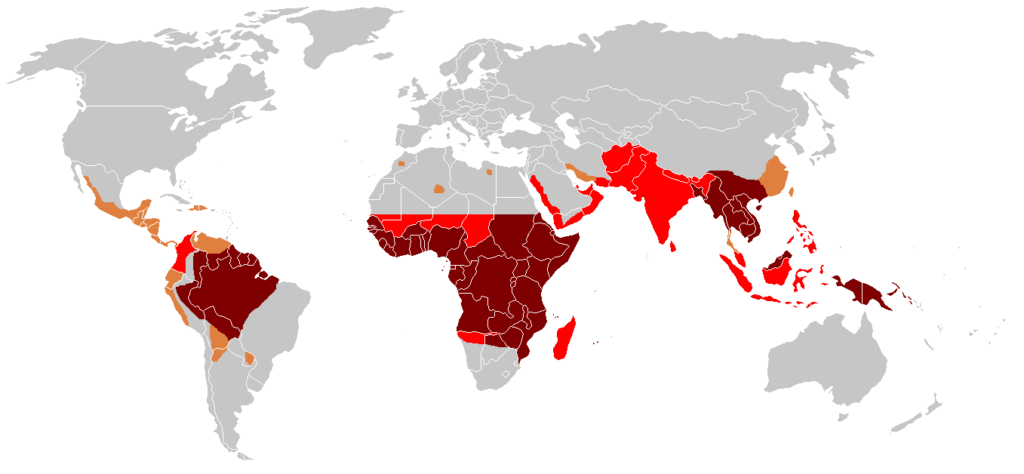

Et l’une des quatre molécules issues de ce champignon microscopique du genre Mortierella s’avère particulièrement prometteuse. «L’incroyable, c’est qu’une molécule du Nord pourrait aider à soigner une des pires maladies du Sud», la malaria, ou paludisme, relève le chercheur.

Piqûres mortelles

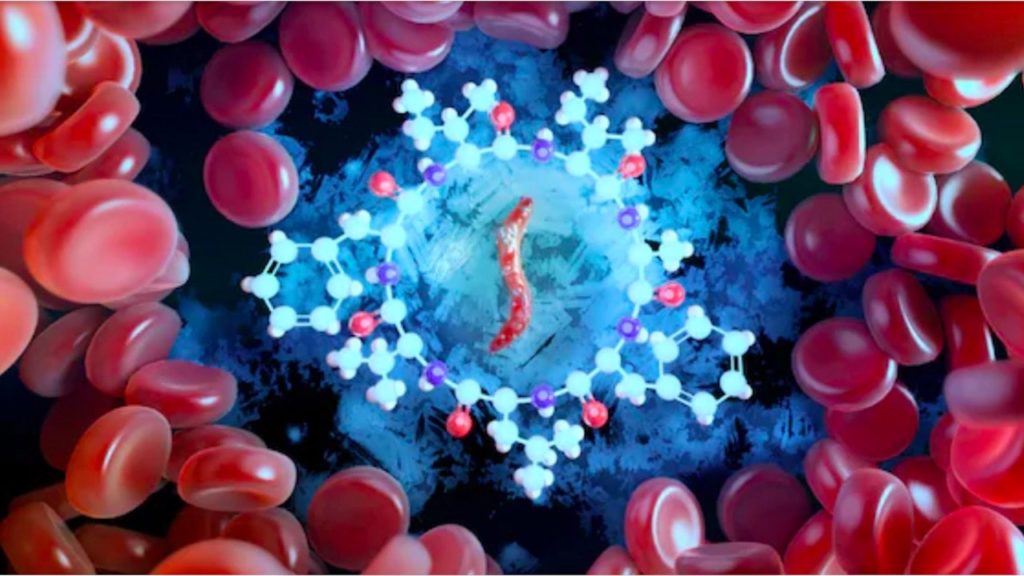

Certains moustiques des régions chaudes (les anophèles femelles) transmettent par piqûre à l’homme un parasite, du genre plasmodium. C’est ce parasite qui entraîne le paludisme.

Cette maladie infectieuse se caractérise par des symptômes voisins de la grippe: fortes fièvres, douleurs musculaires, affaiblissement, fatigue.