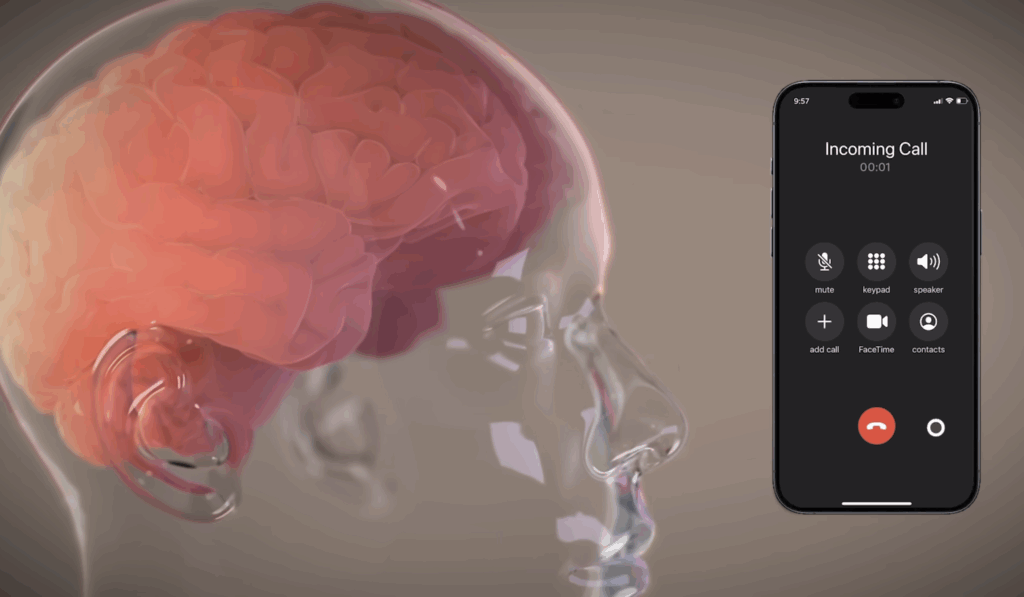

C’est une première. Le Canada devient le deuxième pays (après les États-Unis) à avoir implanté à des patients atteints de paralysie la puce cérébrale Neuralink développée par l’entreprise d’Elon Musk, ouvrant ainsi une nouvelle ère d’espoir à des millions de citoyens canadiens. Cependant, la prudence reste de mise à plus d’un titre.

«L’University Health Network (UHN) est fier d’annoncer la réalisation réussie des premières interventions d’implant Neuralink au Canada, les 27 août et 3 septembre 2025, à l’hôpital Toronto Western», annonçait l’UHN de Toronto.

Plus d’autonomie aux greffés

Concrètement, il s’agit d’offrir plus d’autonomie aux personnes vivant avec une lésion de la moelle épinière, comme l’explique à l-express.ca Barry Munro, directeur du développement au sein de l’Organisation canadienne pour la recherche sur la moelle épinière (CSRO), lui-même quadriplégique à la suite d’une lésion de la moelle épinière survenue en 1987.

«Une fois la technologie perfectionnée et combinée à d’autres, elle permettrait, en théorie, aux personnes atteintes de lésions de la moelle épinière de peut-être utiliser un fauteuil roulant électrique, de se nourrir seules, d’atteindre et de saisir des objets, voire de contrôler un exosquelette.»

«Ces implants», poursuit-il, «marquent le début d’une nouvelle technologie qui pourrait, à l’avenir, bénéficier aux personnes atteintes de lésions de la moelle épinière.»