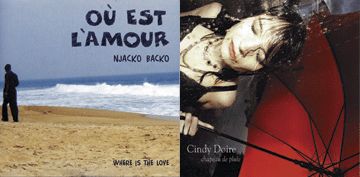

Avec La vie en bleu, paru en 2007, Cindy Doire avait imposé d’entrée de jeu une certaine façon de chanter, d’écrire, d’assumer sa féminité mi-câline, mi-farouche, qui ne pouvait laisser indifférent. Avec ses couleurs de jazz, façon Norah Jones, ce premier opus proposait suffisamment de plaisirs atmosphériques pour faire oublier une écriture qui cherchait encore sa voie en marge des procédés faciles. Deux ans plus tard, avec Chapeau de pluie (distribution APCM), on sent que Cindy a beaucoup écouté, beaucoup lu, et ne se contente pas de jouer les mêmes cartes. Si le charme opère toujours, il n’est plus une fin en soi.

Il ne fait aucun doute que ce nouvel album porte la griffe de son réalisateur, nul autre que Colin Linden, autant que celle de son auteure. Ce qui n’est pas pour suggérer que Cindy n’a fait que se couler dans le moule nashvillien – ce qui eût été parfaitement compréhensible, vu le calibre des musiciens dont elle se trouvait entourée (dont le génial Paul Reddick à l’harmonica). Je crois plutôt qu’il y avait, à la base, une affinité naturelle entre l’univers de Cindy (qui vit désormais à Montréal, comme se doit de le faire toute artiste de Timmins qui ne s’appelle pas Shania Twain) et celui du guitariste-réalisateur qui a notamment travaillé avec The Band et Emmylou Harris.

Se glisser dans l’univers sonore de Chapeau de pluie, c’est comprendre la différence subtile mais fondamentale entre une interprète féminine et une interprète doublée d’une femme, et qui utilise la femme comme filtre (et comme philtre!) pour prêter une couleur particulière à ses interprétations. Difficile, à l’écoute de ce nouvel album, de faire abstraction de la charge sensuelle dont ces chansons se trouvent investies.

À l’instar de Lucinda Williams, Cindy assume cette sensualité avec un naturel qui peut séduire ou déconcerter, même s’il lui reste quelques échelons à gravir avant d’atteindre le niveau de qualité d’écriture de son homologue américaine.

Une écoute suffit pour se convaincre que l’étincelle est déjà là dans des chansons comme À genoux (au carrefour de Daniel Bélanger et Lhasa de Sela), Ollabelle, qui évoque le Dylan des années 65-66, et Noir, c’est noir, qui flirte avec le classique dont elle emprunte le titre avant de cerner sa propre mélodie et son propre propos.