Il y a peu d’artistes dont on puisse dire qu’on se souvient du moment précis où leur œuvre est entrée dans notre vie. Si l’art de l’effet-choc est devenu une froide science (comme en témoigne la trajectoire qui mène de Madonna à Lady Gaga), la majorité des sons et des images dont nous sommes bombardés n’ont aucune prise sur notre conscience, pour la simple raison qu’ils ne nous offrent aucune nourriture intellectuelle ou spirituelle. Richard Desjardins est un des rares à pouvoir nager à contre-courant des fleuves de médiocrité qui se jettent fatalement dans la mer de l’oubli.

Pour ma part, j’ai eu l’étrange plaisir de découvrir l’univers du poète de Rouyn-Noranda alors que j’étais de passage en Alsace, où je retrouvais un copain québécois qui trépignait d’impatience à l’idée de me convertir par le biais de l’album Tu m’aimes-tu qui venait alors de paraître, avec son improbable pochette sur laquelle un ptérodactyle portait un message d’amour à travers le ciel rouge sang.

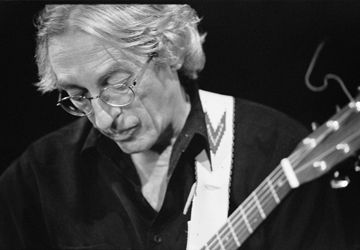

Nous avons passé l’essentiel de la nuit à rire avec Le bon gars et à s’émouvoir de L’homme canon, à s’émerveiller du fait qu’un homme puisse conjurer des orchestres avec les six cordes d’une guitare et les 88 touches d’un piano. À l’aube, j’étais converti pour la vie.

C’est encore en France, cette fois à Paris, que j’ai subi la phase 2 de l’effet Desjardins, celle où l’on découvre l’homme sur scène, habitant l’espace – celui du théâtre Mogador, si je me souviens bien – avec une intelligence totalement dépourvue de prétention.

Alternant toujours entre piano et guitare, arrêtant le temps lorsqu’il se lançait dans un monologue d’une drôlerie édifiante, s’amusant des différences langagières entre lui et son public parisien, Desjardins s’imposait comme un maître de la complicité intelligente.