La Cour suprême du Canada est unique au monde: en plus d’être bilingue, elle est le seul tribunal de dernière instance bijuridique, c’est-à-dire qu’il y coexiste les deux traditions juridiques coloniales du pays, soit la common law d’Angleterre et le droit civil de France.

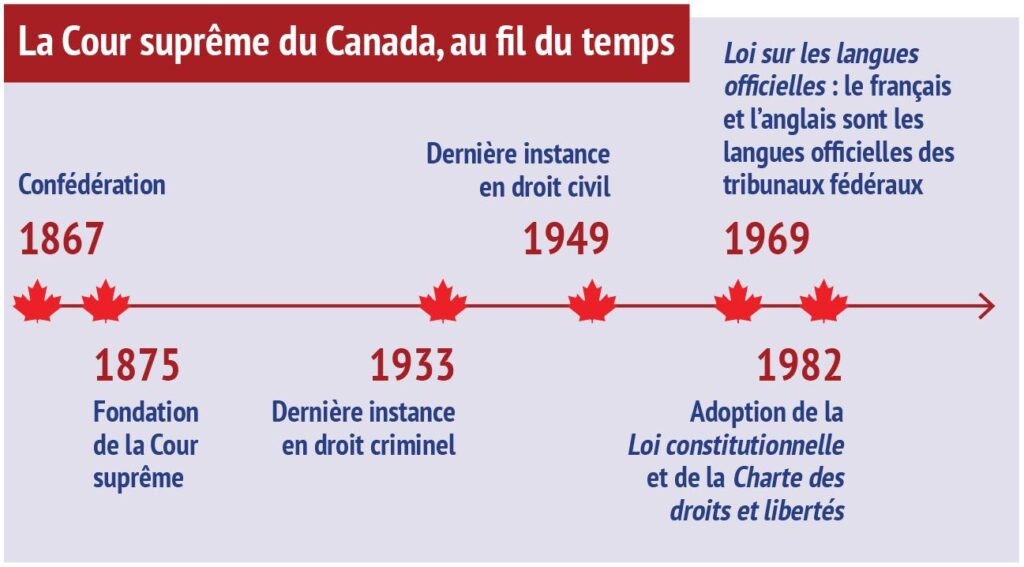

Les décisions de la Cour suprême ont une incidence sur l’ensemble des politiques publiques canadiennes. Elles sont sans appel. Mais cela n’a pas toujours été le cas…

La naissance de la Cour suprême

Avec la Confédération, en 1867, le nouveau parlement fédéral peut créer une «cour générale d’appel pour le Canada». L’imposant mandat suscite de vifs débats.

Des députés sympathisants proposent d’abord de créer une cour qui siégerait dans les capitales provinciales. Ils suggèrent aussi une cour d’appel centrale, qui remplacerait les cours d’appel provinciales.

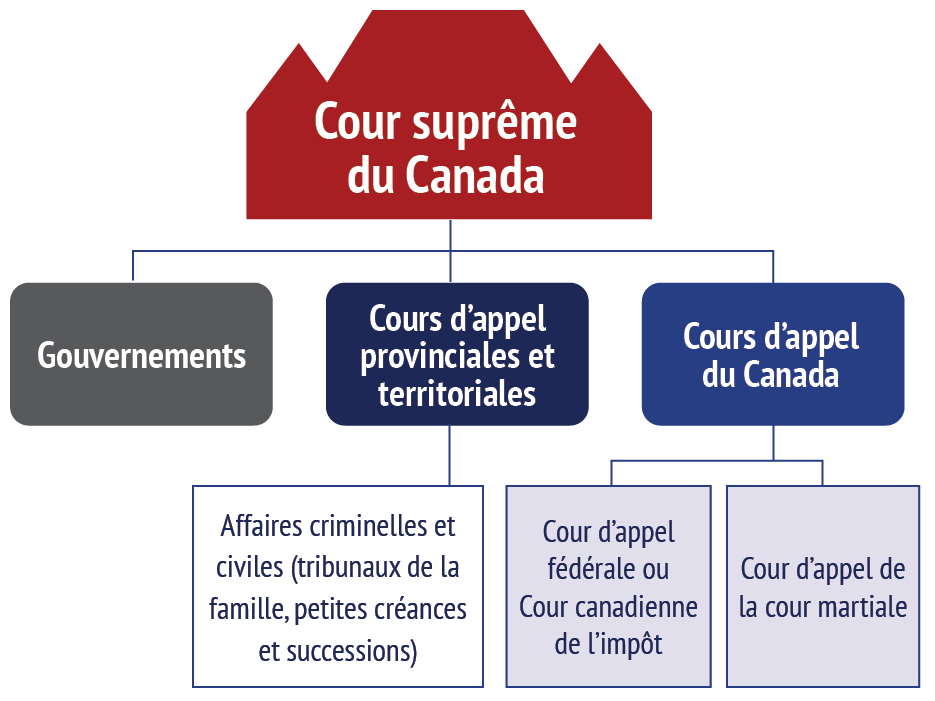

La formule qui sera retenue en 1875 proviendra de Télesphore Fournier, ministre de la Justice et futur juge de la Cour Suprême: les cours d’appel provinciales seront maintenues, mais le tribunal central aura l’autorité définitive sur les questions judiciaires afin d’assurer une application uniforme de la loi au pays. De plus, le tiers des juges devra venir du Québec.